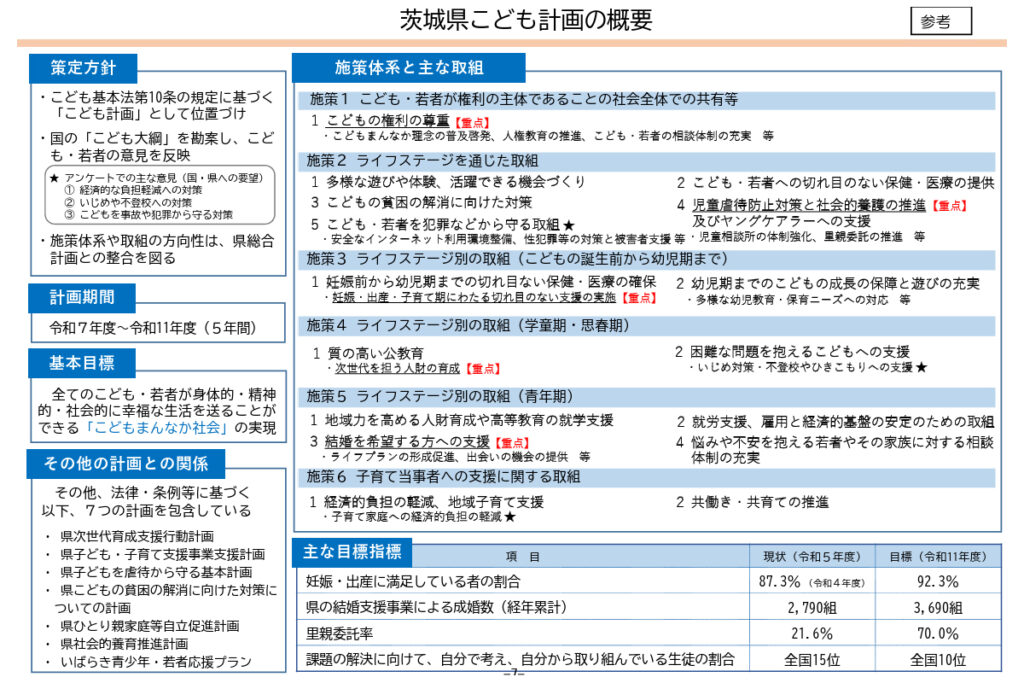

3月13日、茨城県議会保健福祉医療委員会で、山本美和議員は、「茨城県こども計画」をの制定について「真に子ども主体の計画」にすべきと強く訴えました。

こども計画の策定にあたって、県はアンケート調査を実施し、学識者からなる審議会を3回開催して議論を重ね、最終的に担当課が取りまとめるというプロセスで進めてきました。こどもたちの意見を取り入れるために、やさしい言葉で書かれたこども計画を県内の小中高校生に提示し、学校を通じて意見を募る「パブリックコメント(パブコメ)」の手法を採用しました。

しかし、その結果集まった意見は19件、実人数では17人にとどまりました。

これに対し、山本議員は、「子どもたちと一緒に考え議論して作っていかなければ、本当の意味で子ども主体の計画にはならない」と指摘しました。単にアンケートや意見公募を行うだけでは、子どもたちの主体性が十分に反映されたとは言えません。

例えば、他県では子どもたち自身が議論し合う場を設けるなどの工夫がなされています。こうした試みは、子どもたちが「自分たちの意見が計画に生かされている」と実感できる機会を提供するとともに、計画の内容をより充実したものにする効果があります。

山本議員は「あなたたちが大事というメッセージを受け取れる、44市町村の模範となるような計画へと膨らませてほしい」と述べました。