9月1日の「防災の日」に合わせて、火山災害、とりわけ富士山の大規模噴火と降灰への備えについて改めて考えました。

富士山は日本を象徴する山であると同時に活動中の火山でもあり、1707年の宝永噴火から300年以上が経過しています。国の最新の検討でも、富士山をモデルとした首都圏の「広域降灰対策」を整備する必要性が強調されており、遠隔地に当たる茨城県南部でも降灰への備えは避けて通れません。

つくば市をはじめ県南地域は富士山から離れているため火砕流や溶岩流の直接被害は想定されませんが、風向次第では数mmから数cm規模の降灰に見舞われる可能性があり、生活や経済活動に広い影響が及びます。

降灰の何が怖いのか――火山灰は細かなガラス片や鉱物粒です。乾けば風に舞って視界を奪い、濡れるとセメント状に固まり、道路や設備に付着します。

国のワーキング報告では、道路では1mm前後でも標示(白線)が見えにくくなり、視程の低下で速度規制や通行不能が生じ得ること、数cmに達すると摩擦低下で走行困難が拡大することが示されています。

鉄道でも、踏切・信号の通電不良や車両運行停止などのトラブルが生じ得ると整理されています。電力は碍子(がいし)汚損で広域停電の恐れ、水道はとくに緩速ろ過方式の浄水場で2mm程度から濁度上昇、1cmを超えると機能停止を想定する、といった閾値の考え方がまとめられています。

通信はアンテナ付着や停電の長期化で停止リスクが高まり、復旧の相互依存性(電気が戻らないと通信が戻らない等)にも注意が必要です。

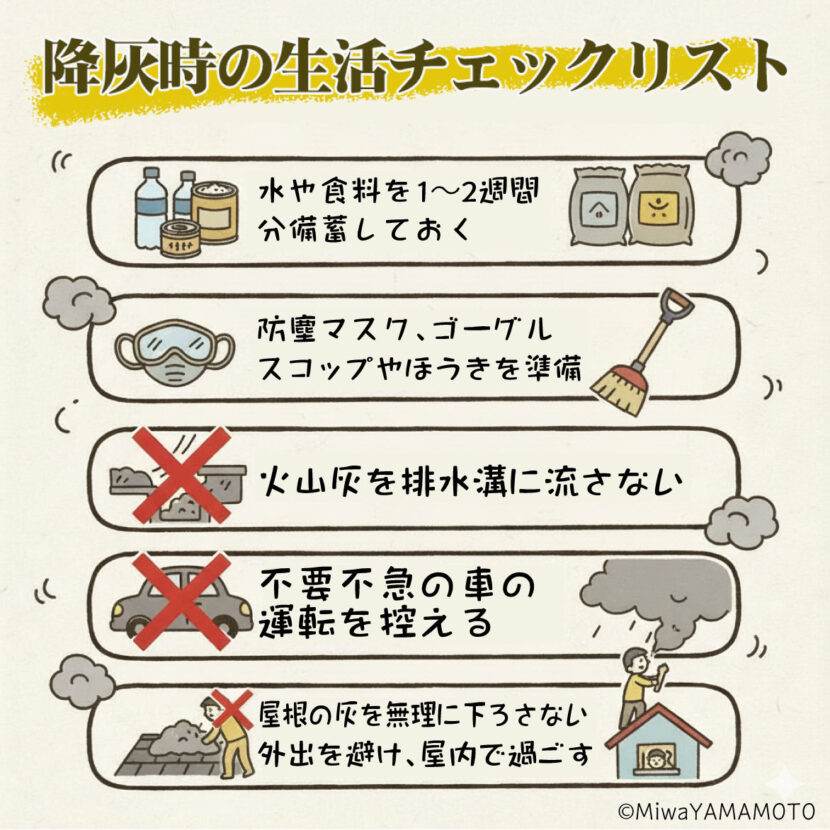

こうした火山災害への備えは難しいことではありません。水や食料を1〜2週間分備蓄し、マスクやゴーグル、スコップなどを準備しておくこと。降灰時に灰を側溝へ流さない、無理に車を動かさないといった基本的な知識も大切です。

つくばは研究学園都市であり、科学的知見を活かした防災モデルを示す責任があります。地域防災計画に「火山災害」をしっかりと位置づけ、住民・企業・行政が一緒になって備えを進めることが、未来の安心につながります。

私は防災士として、また県議会防災環境産業委員会の委員として、こうした課題を現実の政策に反映させていく役割を担っています。富士山噴火は「いつか必ず起こる」と言われています。だからこそ、遠い出来事ではなく「自分ごと」として、今日からできる備えを一緒に始めましょう。