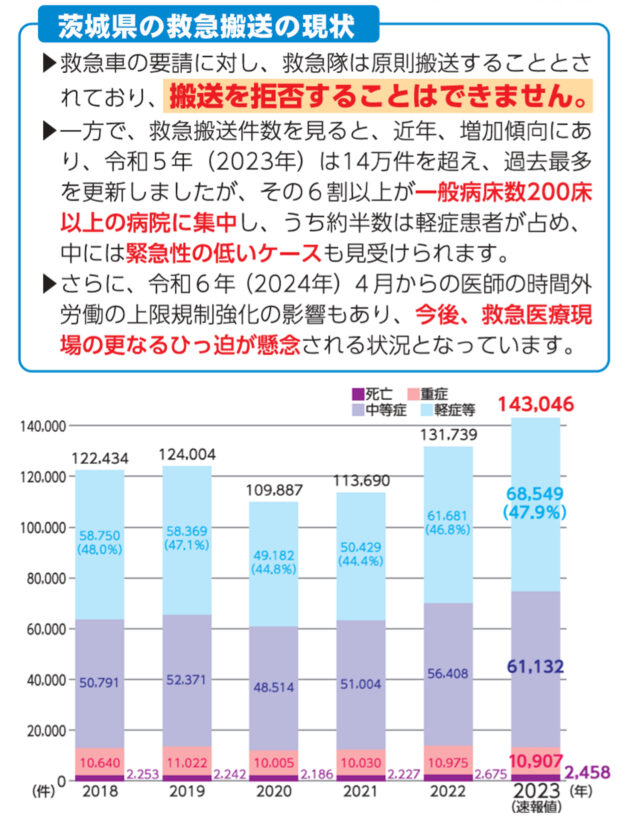

救急車は命を守る大切な「移動する救命室」として、必要な方に迅速に届くべきものです。しかし近年、茨城県内では救急搬送の件数が年々増加し、特に大規模な病院への搬送が集中する状況が続いてきました。200床以上の病院に搬送されるケースが全体の6割を超え、そのうち約半数が軽症患者という実態は、地域医療の現場にとって深刻な課題です。

このような状態が続けば、重篤な患者の受け入れが難しくなり、結果として「救えるはずの命」が救えない事態を招きかねません。そうした現場の切実な声を受けて、茨城県では2024年12月2日から、救急車で搬送された患者のうち、緊急性が認められなかった場合に「選定療養費」を徴収する新たな制度が導入されました。

この制度は、救急医療の“適正な利用”を促し、限られた医療資源を本当に必要な方にしっかり届けることを目的としています。対象は県内22病院で、私の地元・つくば市では、筑波大学附属病院(13,200円)をはじめ、筑波メディカルセンター病院(11,000円)、筑波記念病院、筑波学園病院(いずれも7,700円)が指定されています。

制度開始から3か月間(2024年12月~2025年2月)における検証では、以下のような成果が報告されました。

- 近隣県が前年同期比で4〜9%の救急搬送増となる中、茨城県は0.5%減。

- 軽症患者の搬送件数は9.2%減、対象病院への搬送も1.6%減。

- 特に、対象病院における軽症患者の割合は44.0%から38.7%へと減少。

- 「茨城県救急電話相談」の利用も6.9%増加し、応答率は92.1%に改善。

これらの結果から、制度は一定の抑制効果を上げ、必要な方に医療が届きやすくなっていることがわかります。特に、救急車を呼ぶべきか悩んだときに利用できる「救急電話相談」が充実してきていることは、子育て世代や高齢者の方々にとっても心強い支えになるのではないでしょうか。

一方で、制度が「呼び控え」につながってしまっては本末転倒です。県では、次の3点について丁寧に周知を続けていくとしています。

- 命に関わる緊急時には、これまで通りためらわず救急車を呼んでください。

- 軽いけがや微熱など明らかに緊急性がない場合は、地域のクリニックやかかりつけ医を受診してください。

- 迷ったときは、まず「救急電話相談」へご連絡ください(#7119)。

私たち一人ひとりが「救急車を本当に必要としている人のために」という視点を持つことが、地域医療を守る大きな力になります。

今後も県では、制度の検証と必要な見直しを継続しながら、救急医療体制の維持と質の向上に取り組んでいきます。私自身も、医療現場の声や生活者の声に耳を傾けながら、より安心できる地域医療づくりに力を尽くしてまいります。