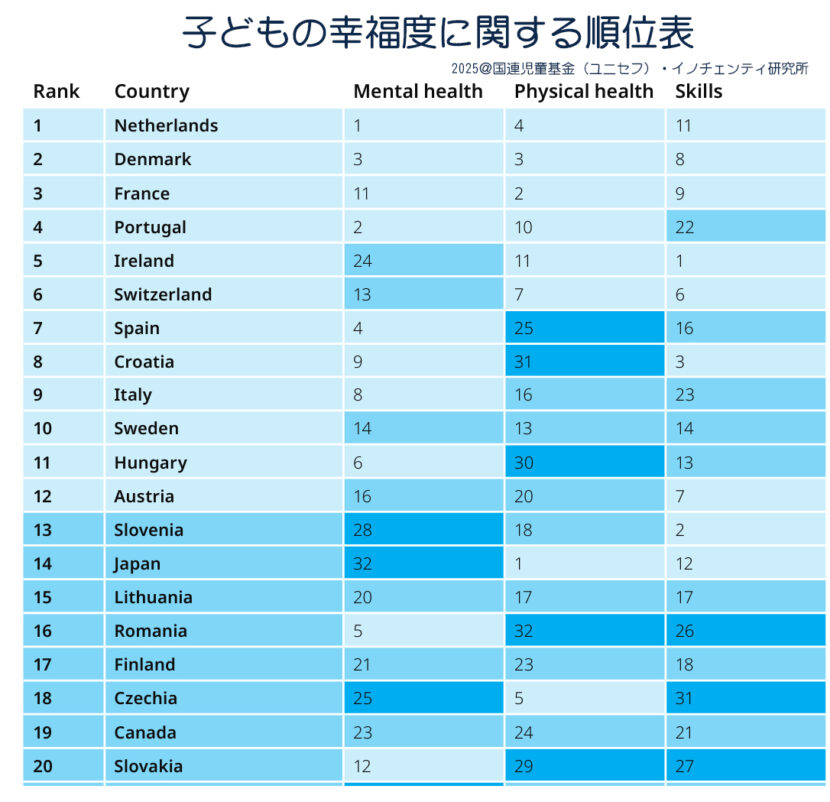

ユニセフ(国連児童基金)の最新報告についてご紹介させていただきます。5月14日、ユニセフが発表した「子どもの幸福度」に関する国際比較調査では、OECD(経済協力開発機構)やEU(欧州連合)加盟国など36か国を対象に、子どもの「身体的健康」「精神的幸福度」「スキル(学力や社会性)」の3つの分野から総合的に評価が行われました。

日本は、総合順位で前回より6つ順位を上げ、36か国中14位という結果となりました。中でも「身体的健康」は、肥満率の低さや死亡率の少なさなどが評価され、前回に引き続き1位という素晴らしい成績です。また、学力や社会的スキルに関する「スキル」分野でも12位に浮上し、改善が見られたことは希望の光と言えます。

しかしながら、その一方で私たちが強く心に留めておかねばならないのが、「精神的幸福度」の分野で日本が32位と依然として極めて低い位置にあるという厳しい現実です。特に、子どもの自殺率は調査対象国中で4番目に高く、これはただの数値ではなく、私たちが向き合わなければならない命の重みそのものです。

ユニセフの報告では、子どもの心の健康を守るためには、家庭内の親子関係や、学校・地域社会でのつながりの大切さが繰り返し指摘されています。確かに今の日本社会では、長時間労働による保護者の疲弊、受験や成績競争によるプレッシャー、そしてSNSやネットいじめなど、子どもたちの心を揺さぶる要因がいくつも存在しています。

子どもが健やかに育つためには、「勉強ができるか」「体が元気か」だけでなく、「自分は大切にされている」「自分には存在価値がある」と実感できる環境が必要です。そのためには、家庭・学校・地域が一体となり、子どもたちの声に耳を傾け、寄り添い合いながら支える社会づくりが求められます。

私も県議会の中で、教育や子育ての現場に寄り添う政策の実現に力を注いでまいりました。これからも、子どもたちの「心の居場所」をつくるため、現場の声を丁寧にすくい上げ、必要な支援の充実に全力で取り組んでまいります。